- Таблица Менделеева — краткое описание

- История открытия

- Формулировка периодического закона химических элементов

- Значение периодической системы

- Свойства таблицы Менделеева

- Структура

- Группы

- Периоды

- Блоки

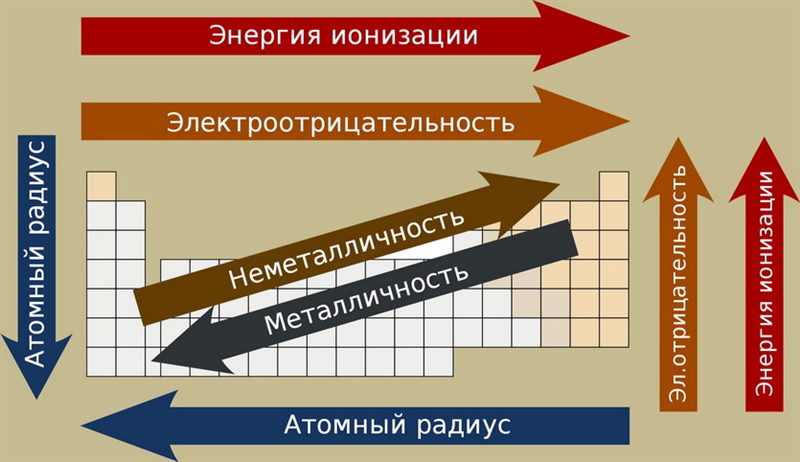

- Другие периодические закономерности

- Элементы таблицы Менделеева

- Щелочные и щелочноземельные элементы

- Галогены и благородные газы

- Лантаниды (редкоземельные элементы) и актиниды

- Неметаллы

- Металлоиды

- Переходные металлы

- Постпереходные металлы

- Как понять таблицу Менделеева, если ты не шаришь?

- Что ждёт таблицу Менделеева в ближайшем будущем?

- Заключение

Таблица Менделеева — краткое описание

Таблица Менделеева — это графическое выражение периодического закона, который открыл русский ученый Д.И. Менделеев в 1869 году. Периодическая система представляет собой классификацию химических элементов, которая основана на зависимости свойств химических элементов от заряда их атомного числа. Первоначальный вариант предполагал зависимость свойств веществ от их атомной массы.

Существуют три формата таблицы Менделеева:

- короткий (короткопериодный);

- длинный (длиннопериодный);

- сверхдлинный.

Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в качестве основного утвержден длинный вариант таблицы Менделеева, а короткий вариант официально отменен в 1989 году.

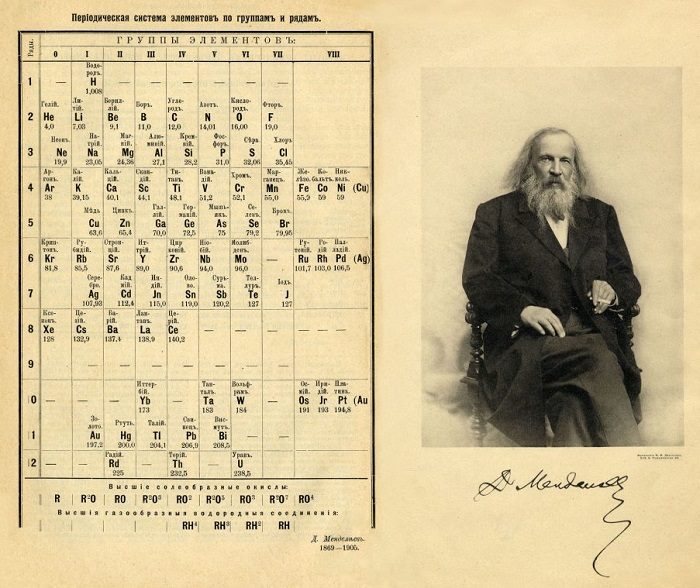

История открытия

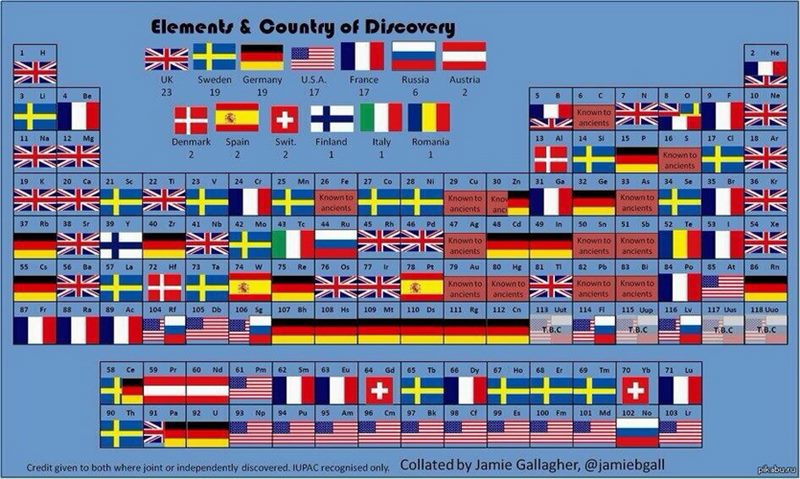

К середине XIX века были открыты почти 60 химических элементов, и попытки найти закономерности в этом наборе предпринимались неоднократно. В 1829 году Дёберейнер опубликовал найденный им «закон триад»: атомный вес многих элементов близок к среднему арифметическому двух других элементов, близких к исходному по химическим свойствам (стронций, кальций и барий, хлор, бром и йод и др.). Первую попытку расположить элементы в порядке возрастания атомных весов предпринял Александр Эмиль Шанкуртуа (1862), который разместил элементы вдоль винтовой линии и отметил частое циклическое повторение химических свойств по вертикали. Обе указанные модели не привлекли внимания научной общественности.

В 1866 году свой вариант периодической системы предложил химик и музыкант Джон Александр Ньюлендс, модель которого («закон октав») внешне немного напоминала менделеевскую, но была скомпрометирована настойчивыми попытками автора найти в таблице мистическую музыкальную гармонию. В этом же десятилетии появились ещё несколько попыток систематизации химических элементов; ближе всего к окончательному варианту подошёл Юлиус Лотар Мейер (1864). Д. И. Менделеев опубликовал свою первую схему периодической таблицы в 1869 году в статье «Соотношение свойств с атомным весом элементов» (в журнале Русского химического общества); ещё ранее (февраль 1869 г.) научное извещение об открытии было им разослано ведущим химикам мира.

По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он открыл периодическую систему, учёный ответил: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово».

Написав на карточках основные свойства каждого элемента (их в то время было известно 63, из которых один — дидим Di — оказался в дальнейшем смесью двух вновь открытых элементов, празеодима и неодима), Менделеев начинает многократно переставлять эти карточки, составлять из них ряды сходных по свойствам элементов, сопоставлять ряды один с другим. Итогом работы стал отправленный в 1869 году в научные учреждения России и других стран первый вариант системы («Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве»), в котором элементы были расставлены по девятнадцати горизонтальным рядам (рядам сходных элементов, ставших прообразами групп современной системы) и по шести вертикальным столбцам (прообразам будущих периодов). В 1870 году Менделеев в «Основах химии» публикует второй вариант системы («Естественную систему элементов»), имеющий более привычный нам вид: горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в восемь вертикально расположенных групп; шесть вертикальных столбцов первого варианта превратились в периоды, начинавшиеся щелочным металлом и заканчивающиеся галогеном. Каждый период был разбит на два ряда; элементы разных вошедших в группу рядов образовали подгруппы.

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются не монотонно, а периодически. После определённого количества разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию атомного веса, свойства начинают повторяться. Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото похоже на серебро и медь. Разумеется, свойства не повторяются в точности, к ним добавляются и изменения. Отличием работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две — атомная масса и химическое сходство. Для того, чтобы периодичность полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов, несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу согласно его фактической максимальной валентности), оставил в таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не открытые элементы. В 1871 году на основе этих работ Менделеев сформулировал Периодический закон, форма которая со временем была несколько усовершенствована.

Научная достоверность Периодического закона получили подтверждение очень скоро: в 1875—1886 годах были открыты галлий (экаалюминий), скандий (экабор) и германий (экасилиций), для которых Менделеев, пользуясь периодической системой, предсказал не только возможность их существования, но и, с поразительной точностью, целый ряд физических и химических свойств.

В начале XX века с открытием строения атома было установлено, что периодичность изменения свойств элементов определяется не атомным весом, а зарядом ядра, равным атомному номеру и числу электронов, распределение которых по электронным оболочкам атома элемента определяет его химические свойства.

Дальнейшее развитие периодической системы связано с заполнением пустых клеток таблицы, в которые помещались всё новые и новые элементы: благородные газы, природные и искусственно полученные радиоактивные элементы. Седьмой период периодической системы до сих пор не завершён, проблема нижней границы таблицы Менделеева остаётся одной из важнейших в современной теоретической химии.

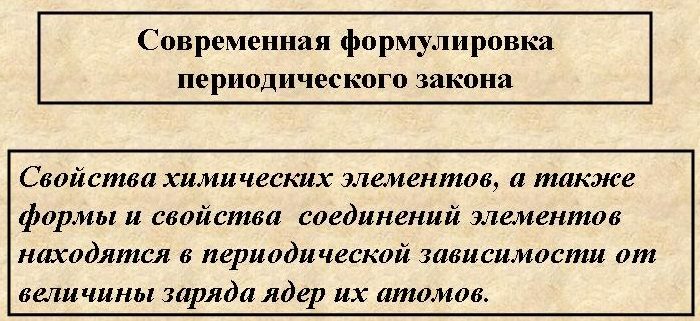

Формулировка периодического закона химических элементов

Русский ученый составлял наброски таблицы около 20 лет, пытаясь подобрать верную закономерность в их размещении. Отметив концепцию цикличности, он превратил её в периодический закон, изложив свое понимание правила:

«Свойства элементов, как и формируемых ими простых и сложных веществ, предполагают периодическую зависимость от их атомного веса».

Развитие науки в течение 20-го столетия несколько видоизменило закон: на смену термину «атомный вес» пришел «заряд ядра атома», вместо «простых и сложных веществ» — «веществ и соединений», к элементам добавилось определение «химическим».

Значение периодической системы

Периодическая система Д. И. Менделеева стала важнейшей вехой в развитии атомно-молекулярного учения. Благодаря ей сложилось современное понятие о химическом элементе, были уточнены представления о простых веществах и соединениях.

Прогнозирующая роль периодической системы, показанная ещё самим Менделеевым, в XX веке проявилась в оценке химических свойств трансурановых элементов.

Появление периодической системы открыло новую, подлинно научную эру в истории химии и ряде смежных наук — взамен разрозненных сведений об элементах и соединениях появилась стройная система, на основе которой стало возможным обобщать, делать выводы, предвидеть.

Свойства таблицы Менделеева

Напомним, что группами называют вертикальные ряды в периодической системе и химические свойства элементов главных и побочных подгрупп значительно различаются.

Свойства элементов в подгруппах закономерно изменяются сверху вниз:

- усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические;

- возрастает атомный радиус;

- возрастает сила образованных элементом оснований и бескислородных кислот;

- электроотрицательность падает.

Все элементы, кроме гелия, неона и аргона, образуют кислородные соединения, существует всего восемь форм кислородных соединений. В периодической системе их часто изображают общими формулами, расположенными под каждой группой в порядке возрастания степени окисления элементов: R2O, RO, R2O3, RO2, R2O5, RO3, R2O7, RO4, где символом R обозначают элемент данной группы. Формулы высших оксидов относятся ко всем элементам группы, кроме исключительных случаев, когда элементы не проявляют степени окисления, равной номеру группы (например, фтор).

Оксиды состава R2O проявляют сильные основные свойства, причём их основность возрастает с увеличением порядкового номера, оксиды состава RO (за исключением BeO) проявляют основные свойства. Оксиды состава RO2, R2O5, RO3, R2O7 проявляют кислотные свойства, причём их кислотность возрастает с увеличением порядкового номера.

Элементы главных подгрупп, начиная с IV группы, образуют газообразные водородные соединения. Существуют четыре формы таких соединений. Их располагают под элементами главных подгрупп и изображают общими формулами в последовательности RH4, RH3, RH2, RH.

Соединения RH4 имеют нейтральный характер; RH3 — слабоосновный; RH2 — слабокислый; RH — сильнокислый характер.

Напомним, что периодом называют горизонтальный ряд элементов, расположенных в порядке возрастания порядковых (атомных) номеров.

В пределах периода с увеличением порядкового номера элемента:

- электроотрицательность возрастает;

- металлические свойства убывают, неметаллические возрастают;

- атомный радиус падает.

Структура

Наиболее распространёнными являются три формы таблицы Менделеева: «короткая» (короткопериодная), «длинная» (длиннопериодная) и «сверхдлинная». В «сверхдлинном» варианте каждый период занимает ровно одну строчку. В «длинном» варианте лантаноиды и актиноиды вынесены из общей таблицы, делая её более компактной. В «короткой» форме записи, в дополнение к этому, четвёртый и последующие периоды занимают по 2 строчки; символы элементов главных и побочных подгрупп выравниваются относительно разных краёв клеток. Водород иногда помещают в 7-ю («короткая» форма) или 17-ю («длинная» форма) группу таблицы [11] [12] .

Ниже приведён длинный вариант (длиннопериодная форма), утверждённый Международным союзом теоретической и прикладной химии (ИЮПАК) в качестве основного.

Периодическая система химических элементовГруппа →Период ↓ 1234567891011121314151617181234567Лантаноиды *Актиноиды **

| 1 H Водород | 2 He Гелий | ||||||||||||||||

| 3 Li Литий | 4 Be Бериллий | 5 B Бор | 6 C Углерод | 7 N Азот | 8 O Кислород | 9 F Фтор | 10 Ne Неон | ||||||||||

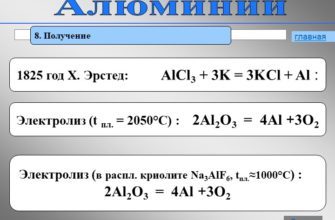

| 11 Na Натрий | 12 Mg Магний | 13 Al Алюми- ний | 14 Si Кремний | 15 P Фосфор | 16 S Сера | 17 Cl Хлор | 18 Ar Аргон | ||||||||||

| 19 K Калий | 20 Ca Кальций | 21 Sc Скандий | 22 Ti Титан | 23 V Ванадий | 24 Cr Хром | 25 Mn Марганец | 26 Fe Железо | 27 Co Кобальт | 28 Ni Никель | 29 Cu Медь | 30 Zn Цинк | 31 Ga Галлий | 32 Ge Германий | 33 As Мышьяк | 34 Se Селен | 35 Br Бром | 36 Kr Криптон |

| 37 Rb Рубидий | 38 Sr Стронций | 39 Y Иттрий | 40 Zr Цирконий | 41 Nb Ниобий | 42 Mo Молибден | 43 Tc Технеций | 44 Ru Рутений | 45 Rh Родий | 46 Pd Палладий | 47 Ag Серебро | 48 Cd Кадмий | 49 In Индий | 50 Sn Олово | 51 Sb Сурьма | 52 Te Теллур | 53 I Иод | 54 Xe Ксенон |

| 55 Cs Цезий | 56 Ba Барий | * | 72 Hf Гафний | 73 Ta Тантал | 74 W Вольфрам | 75 Re Рений | 76 Os Осмий | 77 Ir Иридий | 78 Pt Платина | 79 Au Золото | 80 Hg Ртуть | 81 Tl Таллий | 82 Pb Свинец | 83 Bi Висмут | 84 Po Полоний | 85 At Астат | 86 Rn Радон |

| 87 Fr Франций | 88 Ra Радий | ** | 104 Rf Резер- фордий | 105 Db Дубний | 106 Sg Сиборгий | 107 Bh Борий | 108 Hs Хассий | 109 Mt Мейтне- рий | 110 Ds Дармшта- дтий | 111 Rg Рентге- ний | 112 Cn Копер- ниций | 113 Nh Нихоний | 114 Fl Флеровий | 115 Mc Московий | 116 Lv Ливермо- рий | 117 Ts Теннессин | 118 Og Оганесон |

| 57 La Лантан | 58 Ce Церий | 59 Pr Празеодим | 60 Nd Неодим | 61 Pm Прометий | 62 Sm Самарий | 63 Eu Европий | 64 Gd Гадоли- ний | 65 Tb Тербий | 66 Dy Диспро- зий | 67 Ho Гольмий | 68 Er Эрбий | 69 Tm Тулий | 70 Yb Иттербий | 71 Lu Лютеций | |||

| 89 Ac Актиний | 90 Th Торий | 91 Pa Протак- тиний | 92 U Уран | 93 Np Нептуний | 94 Pu Плутоний | 95 Am Америций | 96 Cm Кюрий | 97 Bk Берклий | 98 Cf Калифор- ний | 99 Es Эйнштей- ний | 100 Fm Фермий | 101 Md Менделе- вий | 102 No Нобелий | 103 Lr Лоурен- сий |

Семейства химических элементов

| Щелочные металлы | Галогены | ||

| Щёлочноземельные металлы | Благородные газы | ||

| Переходные металлы | Лантаноиды | ||

| Постпереходные металлы | Актиноиды | ||

| Полуметаллы — металлоиды | Суперактиноиды | ||

| Другие неметаллы (16-я (VI) группа — халькогены) |

Короткая форма таблицы, содержащая восемь групп элементов, была официально отменена ИЮПАК в 1989 году. Несмотря на рекомендацию использовать длинную форму, короткую форму продолжают приводить во всех школьных учебниках по химии и во всех школьных химических кабинетах, в большом числе российских справочников и пособий и после 1989 года. Из современной иностранной литературы короткая форма исключена полностью, а вместо неё используется длинная форма. Такую ситуацию некоторые исследователи связывают с кажущейся рациональной компактностью короткой формы таблицы, а также с инерцией, стереотипностью мышления и невосприятием современной (международной) информации.

В 1970 году Теодор Сиборг предложил расширенную периодическую таблицу элементов. Нильс Бор разрабатывал лестничную (пирамидальную) форму периодической системы. Существует и множество других, редко или вовсе не используемых, но весьма оригинальных, способов графического отображения Периодического закона. Сегодня существуют несколько сотен вариантов таблицы, при этом учёные предлагают всё новые варианты, в том числе объёмные.

Группы

Группа, или семейство — одна из колонок периодической таблицы. Для групп, как правило, характерны более выраженные периодические тенденции, нежели для периодов или блоков. Современные квантово-механические теории атомной структуры объясняют групповую общность тем, что элементы в пределах одной группы обыкновенно имеют одинаковые электронные конфигурации на их валентных оболочках. Соответственно, элементы, которые принадлежат к одной и той же группе, традиционно располагают схожими химическими особенностями и демонстрируют явную закономерность в изменении свойств по мере увеличения атомного числа. Впрочем, в некоторых областях таблицы, например, в d-блоке и f-блоке, горизонтальные сходства могут быть столь же важны или даже более заметно выражены, нежели вертикальные.

В соответствии с международной системой именования группам присваиваются номера от 1-го до 18-го в направлении слева направо — от щелочных металлов к благородным газам. Ранее для их идентификации использовались римские цифры. В американской практике после римских цифр ставилась также литера А (если группа располагалась в s-блоке или p-блоке) или B (если группа находилась в d-блоке). Применявшиеся тогда идентификаторы соответствуют последней цифре современных численных указателей. К примеру, элементам группы 4 соответствовало наименование IVB, а тем, которые ныне известны как группа 14 — IVA. Похожая система использовалась и в Европе, за тем исключением, что литера А относилась к группам, до десятой включительно, а В — к группам после десятой включительно. Группы 8, 9 и 10, кроме того, часто рассматривались как одна тройная группа с идентификатором VIII. В 1988 году в действие вступила новая система нотации ИЮПАК, и прежние наименования групп вышли из употребления.

Некоторым из этих групп были присвоены тривиальные, несистематические названия (например, «щёлочноземельные металлы», «галогены» и т. п.); впрочем, некоторые из них используются редко. Группы с третьей по четырнадцатую включительно такими именами не располагают, и их идентифицируют либо по номеру, либо по наименованию первого представителя («титановая», «кобальтовая» и так далее), поскольку они демонстрируют меньшую степень сходства между собой или меньшее соответствие вертикальным закономерностям.

Элементы, относящиеся к одной группе, как правило, демонстрируют определённые тенденции по атомному радиусу, энергии ионизации и электроотрицательности. По направлению сверху вниз в рамках группы радиус атома возрастает (чем больше у него заполненных энергетических уровней, тем дальше от ядра располагаются валентные электроны), а энергия ионизации снижается (связи в атоме ослабевают, и, следовательно, изъять электрон становится проще), равно как и электроотрицательность (что, в свою очередь, также обусловлено возрастанием дистанции между валентными электронами и ядром). Случаются, впрочем, и исключения из этих закономерностей — к примеру, в группе 11 по направлению сверху вниз электроотрицательность возрастает, а не убывает.

Периоды

Период — строка периодической таблицы. Хотя для групп, как уже говорилось выше, характерны более существенные тенденции и закономерности, есть также области, где горизонтальное направление более значимо и показательно, нежели вертикальное — например, это касается f-блока, где лантаноиды и актиноиды образуют две важные горизонтальные последовательности элементов.

В рамках периода элементы демонстрируют определённые закономерности во всех трёх названных выше аспектах (атомный радиус, энергия ионизации и электроотрицательность), а также в энергии сродства к электрону. В направлении «слева направо» атомный радиус обычно сокращается (в силу того, что у каждого последующего элемента увеличивается количество заряженных частиц, и электроны притягиваются ближе к ядру), и параллельно с ним возрастает энергия ионизации (чем сильнее связь в атоме, тем больше энергии требуется на изъятие электрона). Соответствующим образом увеличивается и электроотрицательность. Что касается энергии сродства к электрону, то металлы в левой части таблицы характеризуются меньшим значением этого показателя, а неметаллы в правой, соответственно, большим — за исключением благородных газов.

Блоки

Ввиду значимости внешней электронной оболочки атома различные области периодической таблицы иногда описываются как блоки, именуемые в соответствии с тем, на какой оболочке находится последний электрон. S-блок включает первые две группы, то есть щелочные и щёлочноземельные металлы, а также водород и гелий; p-блок состоит из последних шести групп (с 13-й по 18-ю, согласно стандарту именования ИЮПАК, или с IIIA до VIIIA — по американской системе) и включает, помимо других элементов, все металлоиды. D-блок — это группы с 3-й по 12-ю (ИЮПАК), они же — с IIIB до IIB (американская система), в которые входят все переходные металлы. F-блок, выносимый обычно за пределы таблицы, состоит из лантаноидов и актиноидов.

Другие периодические закономерности

Помимо перечисленных выше, периодическому закону соответствуют и некоторые другие характеристики элементов:

- Электронная конфигурация. Организация электронов демонстрирует определённый повторяющийся периодический образец. Электроны занимают последовательность оболочек, которые идентифицируются числами (оболочка 1, оболочка 2 и т. д.), а те, в свою очередь, состоят из подуровней, определяемых литерами s, p, d, f и g. По мере увеличения атомного числа электроны постепенно заполняют эти оболочки; каждый раз, когда электрон впервые занимает новую оболочку, начинается новый период в таблице. Сходства в электронной конфигурации обусловливают подобие свойств элементов (наблюдение за которыми, собственно, и привело к открытию периодического закона).

- Металличность / неметалличность. По мере снижения показателей энергии ионизации, электроотрицательности и энергии сродства к электрону элементы приобретают черты, характерные для металлов, а по мере их возрастания — напротив, для неметаллов. В соответствии с закономерностями для упомянутых характеристик, наиболее ярко выраженные металлы располагаются в начале периода, а неметаллы — в его конце. В группах, напротив, по мере движения сверху вниз металлические свойства усиливаются, хотя и с некоторыми исключениями из общего правила. Сочетание горизонтальных и вертикальных закономерностей придаёт условной разделительной линии между металлами и неметаллами ступенчатый вид; расположенные вдоль этой линии элементы иногда определяются как металлоиды.

Элементы таблицы Менделеева

Объекты в периодической системе делятся между двумя «полюсами полярности» — металлами и неметаллами. Первая категория также делится на подсистемы: легкие, переходные, щелочные и иные типы.

Также есть класс «металлоподобных» полупроводников с неопределенным статусом. Отдельно располагаются благородные газы, не подверженные реакциям.

Часть элементов с номером более 100 открыта сравнительно недавно, их принадлежность к каким-либо группам только предположительна.

Щелочные и щелочноземельные элементы

Представители 1 (IA) и 2 (IIA) групп таблицы Менделеева — металлы со слабой устойчивостью и высокой степенью растворимости.

Щелочные металлы имеют серебристый отблеск, хорошо разламываются и режутся. Из всех размещенных в таблице металлов активнее других вступают в реакцию с молекулами других веществ, отдавая единственный свободный электрон. При контакте с водой создают гидроксиды – щелочи:

2Na + 2H20 = 2NaOH + H2

Щелочноземельные металлы более твердые и тугоплавкие, с бледно-серым оттенком.

Большая часть из них способна создавать щелочь, но не так легко расстается с двумя незанятыми электронами. Другие металлы они замещают, но перед щелочными бессильны и вытесняются ими из молекул.

Галогены и благородные газы

Галогены и благородные газы объединены в группы 17 и 18 периодической таблицы. Галогены представляют собой неметаллические элементы, все они имеют семь электронов во внешней оболочке. В благородных газахвсе электроны находятся во внешней оболочке, таким образом с трудом участвуют в образовании соединений. Эти газы называют «благородными, потому что они редко вступают в реакцию с прочими элементами; т. е. ссылаются на представителей благородной касты, которые традиционно сторонились других людей в обществе.

| Галогены | Благородные газы |

| Фтор F 9 | Гелий He 2 |

| Хлор Cl 17 | Неон Ne 10 |

| Бром Br 35 | Аргон Ar 18 |

| Йод I 53 | Криптон Kr 36 |

| Астат At 85 | Ксенон Xe 54 |

| — | Радон Rn 86 |

Лантаниды (редкоземельные элементы) и актиниды

Лантаниды — это группа элементов, изначально обнаруженных в редко встречающихся минералах; отсюда их название «редкоземельные» элементы. Впоследствии выяснилось, что данные элементы не столь редки, как думали вначале, и поэтому редкоземельным элементам было присвоено название лантаниды. Лантаниды и актиниды занимают два блока, которые расположены под основной таблицей элементов. Обе группы включают в себя металлы; все лантаниды (за исключением прометия) нерадиоактивны; актиниды, напротив, радиоактивны.

| Лантаниды | Актиниды |

| Лантан La 57 | Актиний Ac 89 |

| Церий Ce 58 | Торий Th 90 |

| Празеодимий Pr 59 | Протактиний Pa 91 |

| Неодимий Nd 60 | Уран U 92 |

| Прометий Pm 61 | Нептуний Np 93 |

| Самарий Sm 62 | Плутоний Pu 94 |

| Европий Eu 63 | Америций Am 95 |

| Гадолиний Gd 64 | Кюрий Cm 96 |

| Тербий Tb 65 | Берклий Bk 97 |

| Диспрозий Dy 66 | Калифорний Cf 98 |

| Гольмий Ho 67 | Эйнштейний Es 99 |

| Эрбий Er 68 | Фермий Fm 100 |

| Тулий Tm 69 | Менделевий Md 101 |

| Иттербий Yb 70 | Нобелий No 102 |

Неметаллы

Из всех элементов, классифицируемых как неметаллы, водород относится к 1-й группе периодической таблицы, а остальные — к группам 13—18. Неметаллы не являются хорошими проводниками тепла и электричества. Обычно при комнатной температуре они пребывают в газообразном (водород или кислород) или твердом состоянии (углерод).

| Неметаллы |

| Водород H 1 |

| Углерод C 6 |

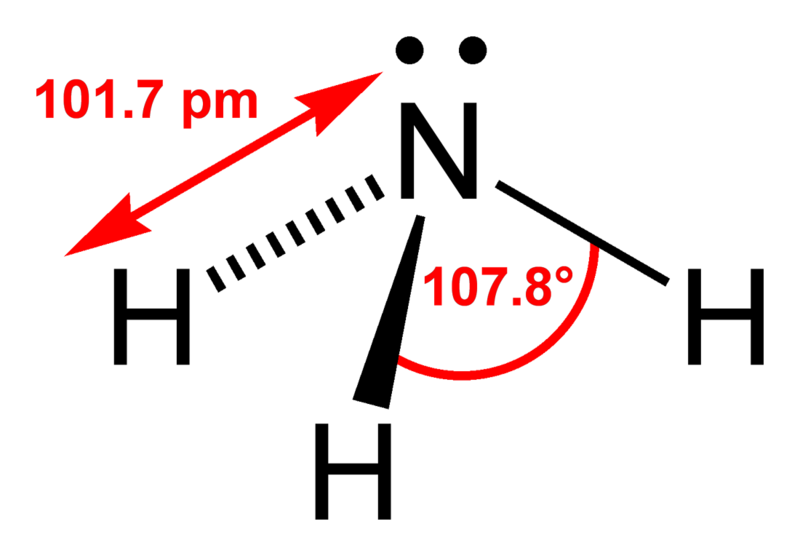

| Азот N 7 |

| Кислород O 8 |

| Фосфор P 15 |

| Сера S 16 |

| Селен Se 34 |

| Флеровий Fl 114 |

| Унунсептий Uus 117 |

Металлоиды

Металлоиды занимают группы 13—16 периодической таблицы. Такие металлоиды, как бор, германий и кремний, являются полупроводниками и используются для изготовления компьютерных чипов и плат.

| Металлоиды |

| Бор B 5 |

| Кремний Si 14 |

| Германий Ge 32 |

| Мышьяк As 33 |

| Сурьма Sb 51 |

| Теллур Te 52 |

| Полоний Po 84 |

Переходные металлы

Переходные металлы занимают группы 3—12 в периодической таблице. Большинство из них плотные, твердые, с хорошей электро- и теплопроводностью. Их валентные электроны (при помощи которых они соединяются с другими элементами) находятся в нескольких электронных оболочках.

| Переходные металлы |

| Скандий Sc 21 |

| Титан Ti 22 |

| Ванадий V 23 |

| Хром Cr 24 |

| Марганец Mn 25 |

| Железо Fe 26 |

| Кобальт Co 27 |

| Никель Ni 28 |

| Медь Cu 29 |

| Цинк Zn 30 |

| Иттрий Y 39 |

| Цирконий Zr 40 |

| Ниобий Nb 41 |

| Молибден Mo 42 |

| Технеций Tc 43 |

| Рутений Ru 44 |

| Родий Rh 45 |

| Палладий Pd 46 |

| Серебро Ag 47 |

| Кадмий Cd 48 |

| Лютеций Lu 71 |

| Гафний Hf 72 |

| Тантал Ta 73 |

| Вольфрам W 74 |

| Рений Re 75 |

| Осмий Os 76 |

| Иридий Ir 77 |

| Платина Pt 78 |

| Золото Au 79 |

| Ртуть Hg 80 |

| Лоуренсий Lr 103 |

| Резерфордий Rf 104 |

| Дубний Db 105 |

| Сиборгий Sg 106 |

| Борий Bh 107 |

| Хассий Hs 108 |

| Мейтнерий Mt 109 |

| Дармштадтий Ds 110 |

| Рентгений Rg 111 |

| Коперниций Cn 112 |

Постпереходные металлы

Они же «легкие». От переходных аналогов отличаются меньшей твердостью и весом. Имеют иные температуры плавления и кипения. Для соединений отдают электроны только с внешней оболочки. Превосходят полуметаллы по восстановительности. Легкий металл выглядит как вещество с матовым оттенком вместо блеска.

Как понять таблицу Менделеева, если ты не шаришь?

Краткая шпаргалка к Таблице Менделеева

Периодический закон легко применять на практике. Ещё со школы мы все должны знать: натрий похож на калий, фтор похож на хлор, а золото — на серебро и медь. Следующий элемент просто как бы прибавляет к уже существующим ещё что-то.

По самой таблице так же можно узнать примерные свойства. В подгруппах сверху вниз:

▪️ усиливаются металлические свойства и ослабевают неметаллические (появляются свободные электроны — проводит ток);

▪️ возрастает атомный радиус (выше плотность/масса),

▪️ возрастает сила образованных элементом оснований и бескислородных кислот (действие сильнее),

▪️ электроотрицательность падает (хуже соединяется с другими элементами).

В периоде с увеличением порядкового номера элемента:

▪️ электроотрицательность возрастает (лучше образовывает соединения),

▪️ металлические свойства убывают, неметаллические возрастают (хуже проводит ток),

▪️ атомный радиус падает (хуже создает соединения).

Ещё одно свойство связано с традиционной, «короткой» формой таблицы, предложенной самим Менделеевым: если сложить её пополам, посредине IV группы, окажется, что элементы напротив друг друга могут образовывать соединения друг с другом.

Хотя на первый взгляд это не нужно в обыденности, таблица Менделеева помогает быстро понять, например: какая кислота «сильнее», что лучше проводит ток, к чему не стоит прикасаться, чем можно отравиться.

Что ждёт таблицу Менделеева в ближайшем будущем?

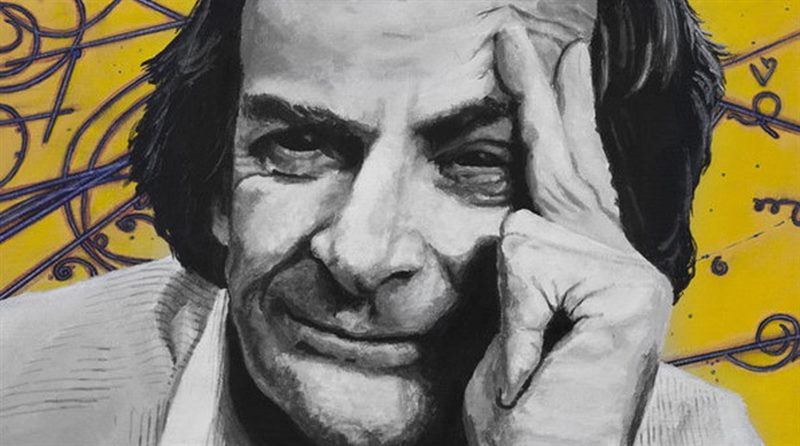

Границы таблицы попытался определить Ричард Фейнман

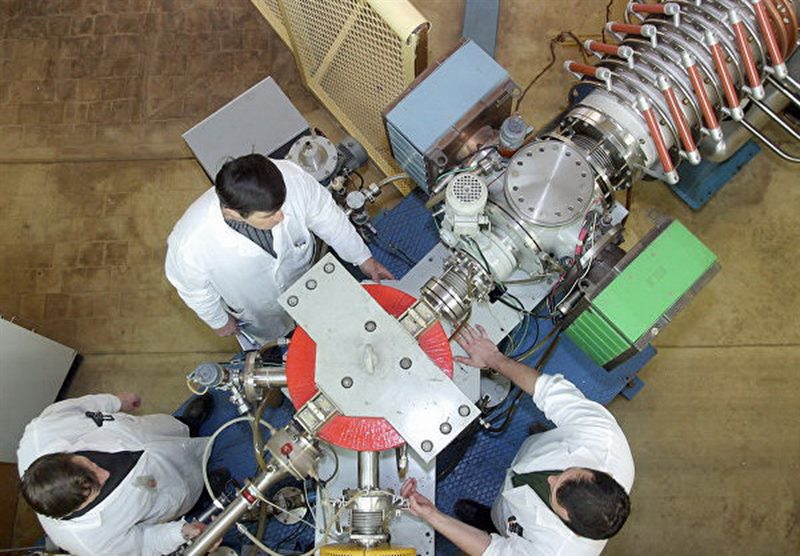

Элементы 119 и 120, над получением которых работают исследователи Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне (Московская область), обещают показать принципиально новые физические свойства.

Они которые не вписываются в существующую физическую модель мироздания. А закон Менделеева продолжает работать.

Ричард Фейнман предположил, что таблица закончится на 137-м элементе. Но не потому, что больше их не существует — мы просто не сможем определить количество протонов и нейтронов в его ядре.

В ближайшие 2 года ожидается открытие 120 элемента

Число 1/137 – постоянная Зоммерфельда (постоянная тонкой структуры), которая описывает вероятность поглощения или излучения электроном фотона.

Элемент с 137 электронами в соответствии с определением этой константы должен с вероятностью в 100% поглощать падающий на него фотон.

Его электроны будут вращаться со скоростью света. А электроны элемента 139, чтобы существовать, должны вращаться быстрее, чем скорость света. Не может быть?

Менделеев объединил усилия всех

Увы, текущие расчеты показывают, что фотоны в огромных атомах оганесона должны превысить скорость света, что противоречит самой сути фотона – единичного кванта света.

Это нарушает основные принципы квантовой физики. Но, возможно, именно открытие новых элементов Периодической таблицы Менделеева даст ключ к созданию Теории Всего, которая должна объединить существующие знания в естественных науках.

Закон, открытый 150 лет назад русским ученым, изменит понимание мироздания. Быть может ещё сильнее, чем когда-то это сделала Теория относительности.

Заключение

При детальном рассмотрении таблица Менделеева уже не кажется столь огромной. Главные моменты в пользовании – отследить группу и период элемента, после чего будет несложно определить его свойства и показатели.

Различные картинки в 8 или 18 столбцов не будут поводом для замешательства: семейства и категории выделяются разными цветами (полуметаллы – двухцветные). Ученики найдут решение задач, а любители головоломок получат новый способ тренировки мышления. Ячейка с нужными обозначениями найдется без особых препятствий.